En el Hipódromo del Norte, en medio de juegos de azar, comida típica y momentos de devoción, la capital celebra su fiesta patronal cada 15 de agosto, lo cual tiene un legado histórico.

Entre juegos mecánicos, dulces típicos y procesiones, la Ciudad de Guatemala festeja a su patrona, la Virgen de la Asunción, durante la Feria de Jocotenango, una de las festividades patronales más grandes del país.

Más que un festejo, la feria es un recorrido histórico que rememora la devoción que acompañó a la comunidad kaqchikel de Jocotenango —uno de los pueblos tributarios de Santiago de Guatemala— en su traslado hacia la Nueva Guatemala de la Asunción.

Entre las décadas de 1950 y 1980, la festividad incorporó juegos de azar, atracciones mecánicas y espectáculos de circo, cambios que transformaron su forma, pero no su esencia. Su origen se remonta a la antigua Jocotenango, integrada al sistema tributario colonial de Santiago de Guatemala.

Hoy, Jocotenango es uno de los barrios capitalinos más antiguos. Nació de una comunidad kaqchikel que impulsó la festividad en honor de la Virgen de la Asunción, tradición que evolucionó hasta convertirse en la feria patronal que cada 15 de agosto reúne a miles de visitantes.

La Feria de Jocotenango es un testimonio vivo de la evolución cultural de la Ciudad de Guatemala, que no solo migró del valle de Panchoy al valle de la Ermita, sino que se consolidó como parte de los primeros asentamientos de la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776, y ha mantenido hasta hoy su riqueza histórica y su carácter popular entre los capitalinos.

Lecturas recomendadas

Asentamiento de Jocotenango

A 249 años de su traslado del valle de Panchoy —conocido como Santiago de Guatemala— al valle de la Ermita, la historia de Jocotenango, su fiesta patronal y la advocación a la Virgen de la Asunción permanecen como un legado histórico.

La fiesta que hoy celebra la Ciudad de Guatemala, que surgió luego de los terremotos de Santa Marta, ocurridos en 1773, lo que llevó a la Corona española a trasladar la capital de este reino a su cuarto asentamiento.

Así lo reitera, Mauricio Chaulón, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos, quien explica que el traslado se produjo tras la destrucción de Santiago de Guatemala por los terremotos de aquel año.

La colonia española que dominaba el territorio decidió trasladarse en 1776 al valle de la Ermita, debido a que este espacio tenía acceso a agua y se ajustaba a la población, por lo que comenzaron los primeros asentamientos.

Ante la necesidad de construir la nueva capital y, una vez establecido el asentamiento principal, la Corona española ordenó a los pueblos circundantes y tributarios de Santiago de Guatemala mudarse hacia la Nueva Guatemala de la Asunción, relata Chaulón.

“El requerimiento de la colonia española hizo que los pueblos indígenas tributarios se trasladaran hasta la nueva Ciudad de Guatemala. De estos, cuatro fueron los principales: Ciudad Vieja, San Pedro de las Huertas —que ahora es San Pedrito, en la zona 5—, San Gaspar —ubicado junto al actual Teatro Nacional— y Jocotenango”, explica el historiador y sociólogo Aníbal Chajón.

Los historiadores destacan que, en vista de su traslado, los pueblos kaqchikeles fueron obligados a construir la nueva urbe. El pueblo de Jocotenango era reconocido por su labor en la construcción y la agricultura, mientras que las mujeres fueron llevadas a las casas de peninsulares, criollos y mestizos, para servir como nodrizas.

Chajón detalla que el párroco de Jocotenango reportó las duras condiciones que afrontó el pueblo: “Las condiciones de vida eran muy malas para la población kaqchikel, porque las autoridades españolas querían construir toda una ciudad desde cero, pero ellos se enfrentaban a la falta de recursos, explotación y otras carencias.”

“Desde el punto de vista humano, la construcción de la Ciudad de Guatemala fue lamentable, porque ocasionó la miseria y la desgracia de miles de personas del pueblo de Jocotenango que vivían originalmente en el valle de Panchoy”, añade Chajón.

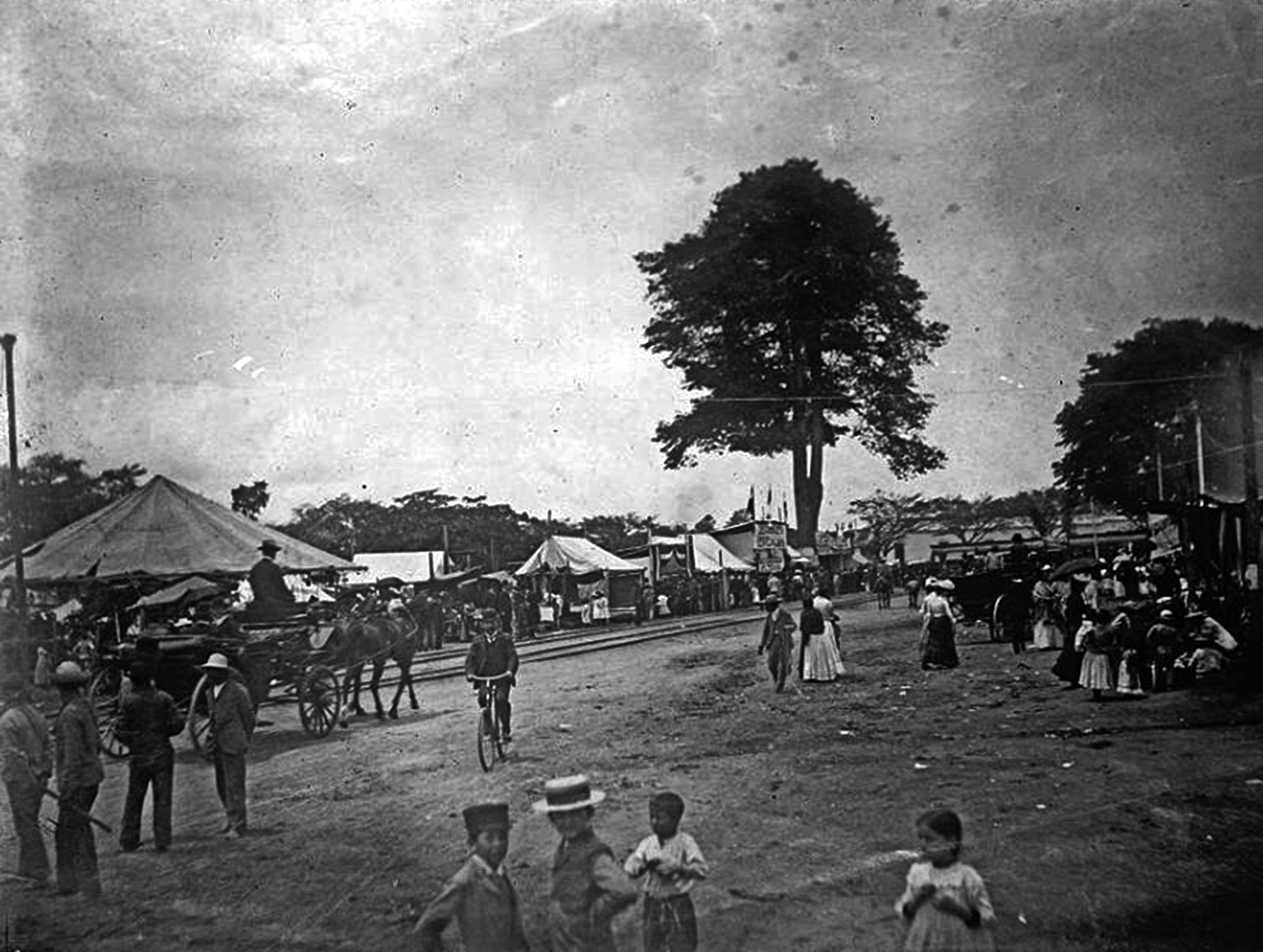

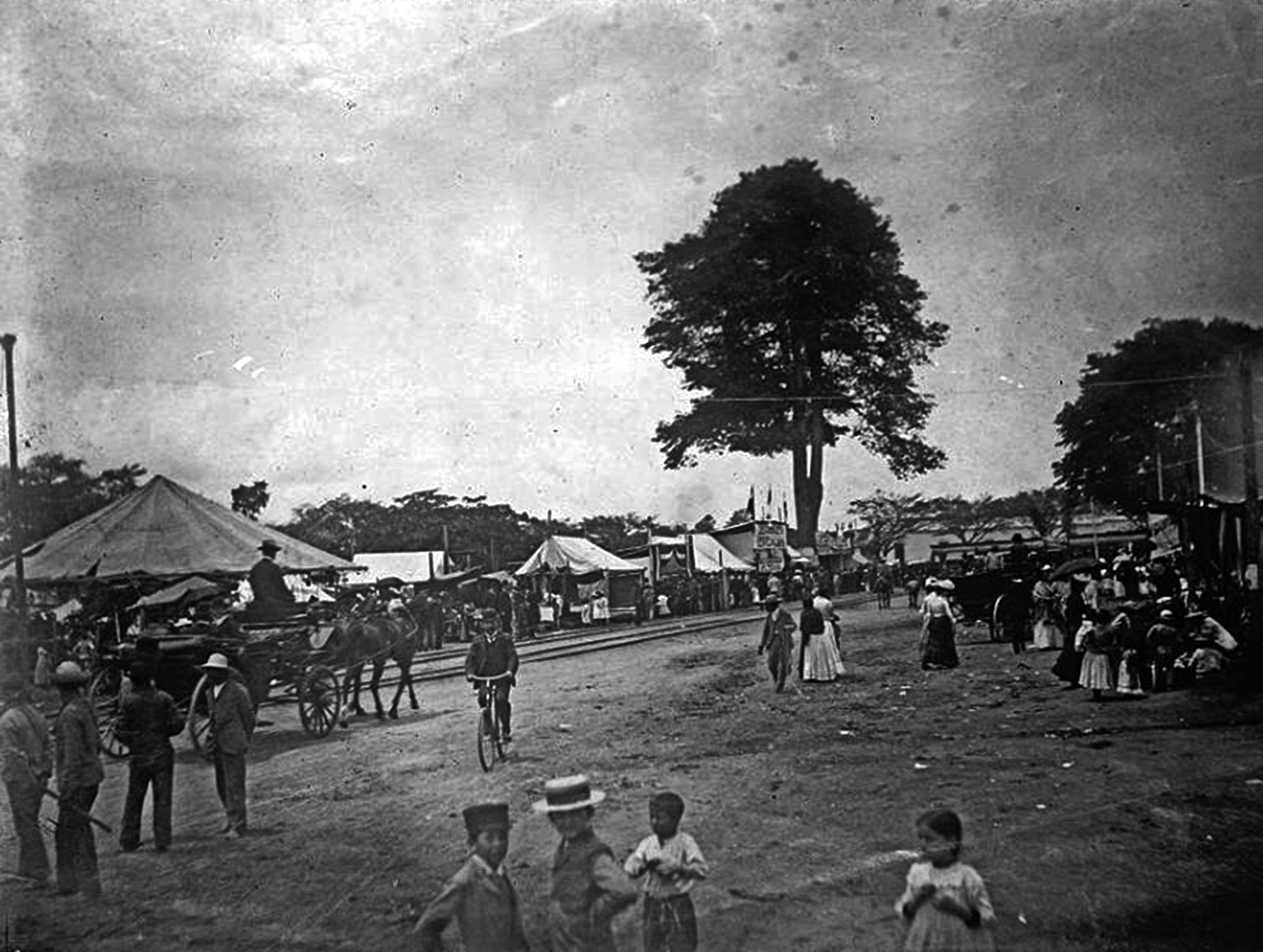

Registro de la plaza de Jocotenango en 1909, uno de los documentos más antiguos sobre esta

área

Foto: Cortesía National Photo Company Collection

Fotografía del tranvía que circulaba en el pueblo de Jocotenango y que era parte funcional de la estructura social

Foto: Cortesía Rex

Esto llevó a la Iglesia y al pueblo a intentar retornar a su antiguo asentamiento, en el actual municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. Ante el rechazo del pueblo tributario en cuanto a regresar a la Nueva Guatemala, la Corona decidió cambiar de arzobispo en 1779, a fin de facilitar la movilización.

El historiador Fernando Urquizú recuerda que fue el arzobispo Pedro Cortés y Larraz quien señaló las carencias del pueblo de Jocotenango. Ante su resistencia, “la Corona decidió nombrar a un nuevo arzobispo que apoyara el traslado y asentamiento de la ciudad, siendo este Cayetano Francos y Monroy”.

Chaulón detalla que, además de ser la fuerza de trabajo, los pueblos dependientes sostenían la economía, y el tributo era clave para levantar la urbe. Por ello, las autoridades ofrecieron tierras y una reducción del tributo a cambio de la construcción.

Los historiadores coinciden en que Jocotenango siempre fue un pueblo estratégico para la capital. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en la Recordación florida, ya mencionaba en el siglo XVI a los indígenas kaqchikeles de Jocotenango, dedicados principalmente a la agricultura y a la albañilería.

“Por eso —explica Chaulón— las autoridades coloniales necesitaban, con urgencia, trasladar al pueblo de Jocotenango, que hoy corresponde a la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.”

Los primeros registros documentados de los pobladores jocotecos traídos a la Nueva Guatemala datan de 1777. En ellos se menciona un asentamiento incipiente encargado de algunas de las primeras edificaciones de la nueva metrópoli.

Chaulón destaca que la importancia de Jocotenango para las autoridades coloniales fue tal que el diseño de su plaza, cabildo y parroquia se encargó a Bernardo Ramírez, maestro mayor de Santiago de Guatemala y, después, de la Nueva Guatemala.

“Bernardo Ramírez era, digamos, como un ingeniero mayor —maestro mayor de obras—. Él diseñó el primer portal, el Portal del Ayuntamiento, en la Nueva Guatemala, que después se llamó Portal del Señor”, agrega el investigador.

Fernando Urquizú subraya que, a partir de entonces, comenzó el proceso formal de vivienda en la Nueva Guatemala. Se ordenó el traslado del cabildo eclesiástico y de las iglesias principales, así como de los pueblos circundantes, proceso que concluyó con la parroquia de Candelaria en 1784.

La nueva urbe

En el proceso de edificación de la Nueva Guatemala de la Asunción, también fue tomando forma el pueblo de Jocotenango, conocido entonces como “pueblo de la Asunción Jocotenango”.

Luego de que se prometieran nuevas tierras para concretar el traslado, se decidió también llevar la imagen que presidía la antigua Jocotenango y su iglesia: la Virgen de la Asunción.

El cambio quedó registrado en la historia, ya que la construcción de la iglesia de Jocotenango, en Sacatepéquez, no se finalizó, detallan los historiadores.

Con el traslado del pueblo se trajo, en realidad, su templo, y se construyó una iglesia dentro de la nueva ciudad. Los historiadores sostienen la hipótesis de que esa iglesia se edificó frente al actual parque Jocotenango, en la zona 2, pero que fue destruida.

Urquizú destaca que, en la organización de la nueva capital, los pueblos indígenas de la colonia fueron distribuidos en los alrededores del centro urbano.

Al ubicarse Jocotenango al norte de la Nueva Guatemala, se convirtió en un nuevo pueblo circundante que proveía mano de obra y personal para las obras de construcción.

Finalmente, en 1780, se concretó el traslado del pueblo indígena tributario de Jocotenango, con el inicio de un asentamiento más formal. Los pobladores debieron adaptarse rápidamente, porque era necesario que comenzaran a trabajar en la agricultura, la construcción y la asistencia doméstica —en el caso de las mujeres—, detalla Chaulón.

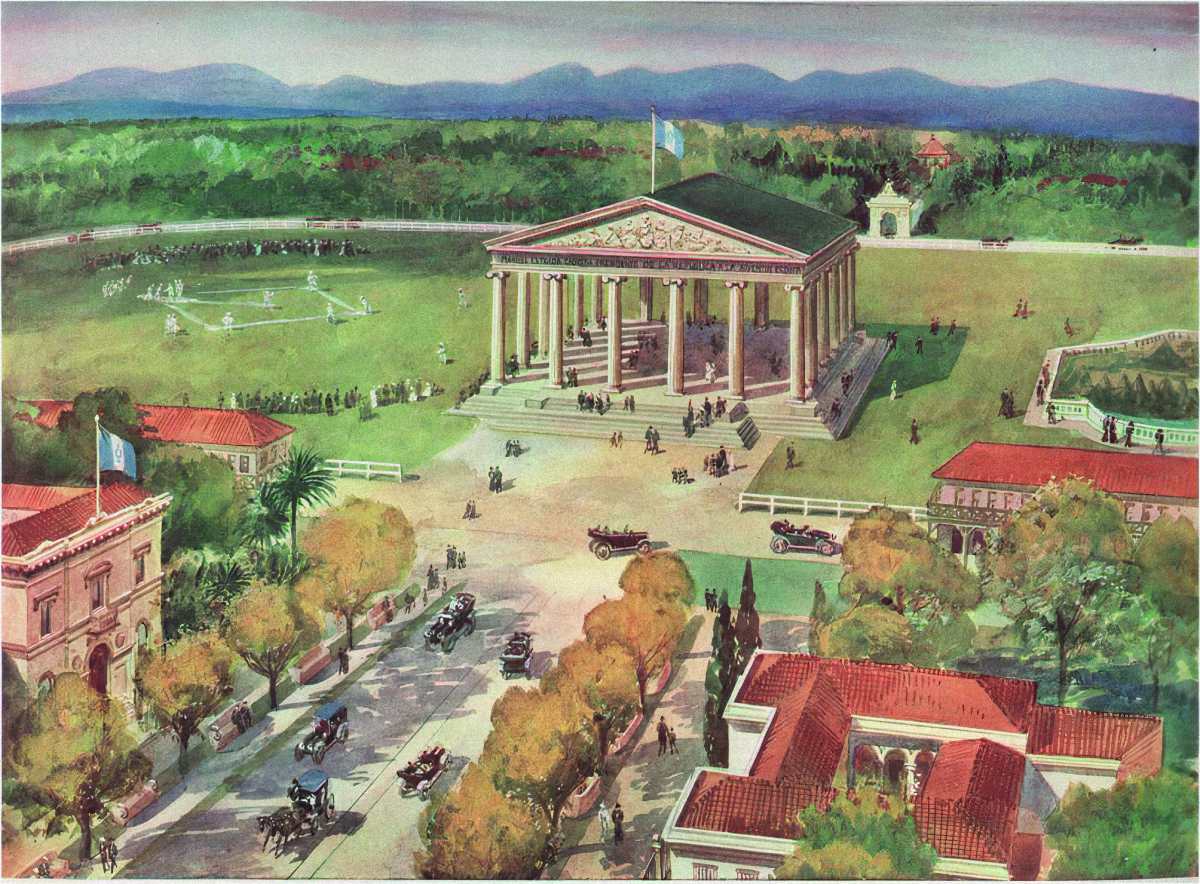

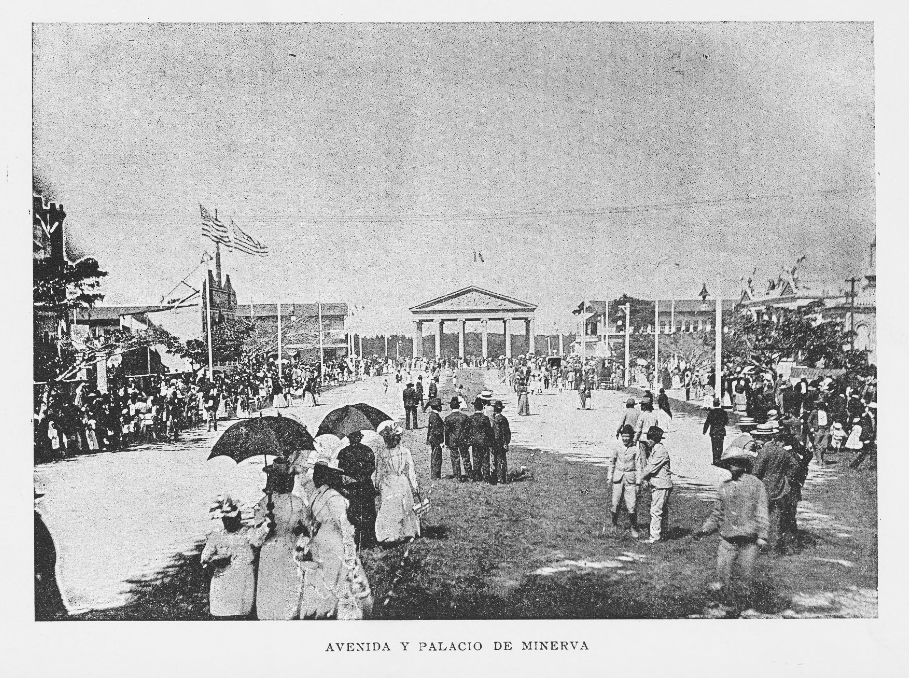

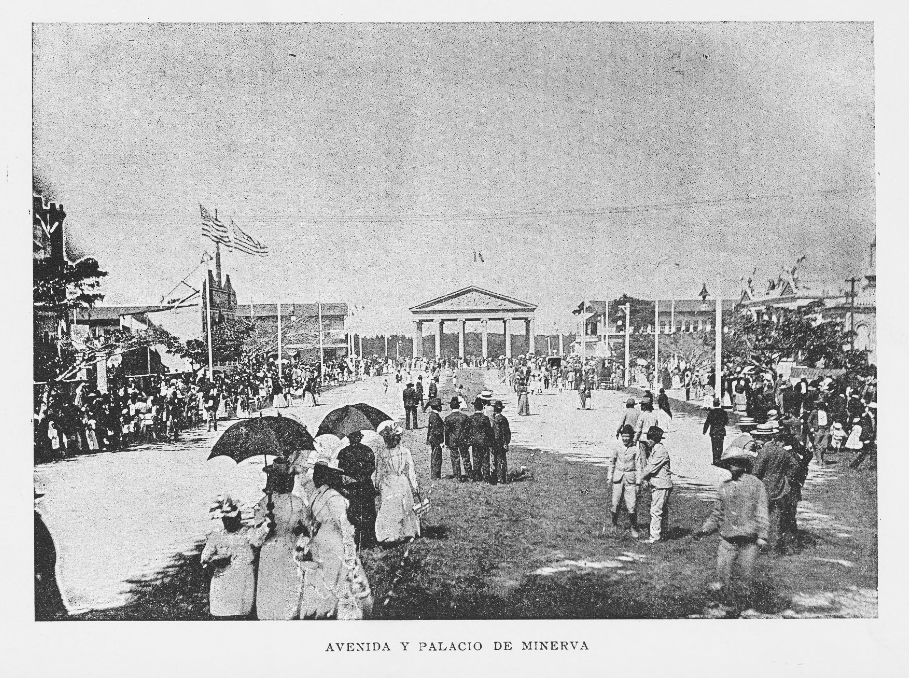

Imagen de las fiestas de Minerva y la aglomeración de su población frente al palacio dedicado a la diosa, antes de

su destrucción.

Foto: Alberto G. Valdeavellano

“Prácticamente, a principios de 1780 ya había casi 150 familias indígenas de Jocotenango asentadas en la Nueva Guatemala, y se oficializó el traslado total de su iglesia”, explica el historiador.

Con la consolidación de los edificios de la Ciudad de Guatemala, también se inició la construcción del templo de Jocotenango, que fue inaugurado en 1804, destaca Chaulón. Ese año, el pueblo de Jocotenango celebró su primera feria junto a la Virgen de la Asunción desde su nuevo templo.

Fernando Urquizú agrega que, según una hipótesis histórica, dicha iglesia se pudo haber ubicado frente al parque Jocotenango, en la zona 2 capitalina, donde hoy funciona un supermercado. Sin embargo, hace notar que esto no se ha confirmado por falta de estudios arqueológicos.

Aunque el barrio de Jocotenango avanzaba, los historiadores destacan que para sus habitantes era primordial contar con una iglesia, ya que, en el imaginario colectivo del pueblo, la Virgen de la Asunción ocupaba el centro de la vida comunitaria.

El investigador señala que las autoridades coloniales establecieron por un tiempo a los pobladores como una “nueva reducción” de la Nueva Guatemala —una reducción era un poblado bajo supervisión colonial—. Para 1781 se consolidaron los títulos de tierra de Jocotenango y quedaron establecidos los límites del pueblo.

Según Chaulón, los lindes comenzaron donde hoy está la 1a. calle y se extendían por ocho avenidas de lo que actualmente es la zona 2.

Una acuarela representa la antigua plaza de Jocotenango y sus alrededores. La imagen rememora al pueblo original, antes de su

supresión en el siglo XIX, publicada en el libro “Jocotenango”, de la Dirección del Centro.

Foto Cortesía: Guillermo Aguirre

Imagen de la avenida Simeón Cañas, uno de los retratos más antiguos publicados en el Libro de Jocotenango de la Dirección del Centro histórico.

Foto Créditos: Museo Nacional de Historia

El papel de la Virgen en la historia de Jocotenango

La Virgen de la Asunción se convirtió en el emblema religioso que otorgó identidad al nuevo asentamiento de Jocotenango. Su traslado desde la vieja localidad, en Sacatepéquez, no solo marcó el inicio de la tradición patronal que perdura, sino que también sirvió como elemento de cohesión para una comunidad obligada a reubicarse tras los terremotos de Santa Marta de 1773.

El historiador Aníbal Chajón explica que la Virgen “fue el centro imaginario que cohesionó a la comunidad jocoteca”, pues su presencia legitimaba la reubicación forzosa.

Esta escultura barroca, posteriormente coronada por el papa Juan Pablo II, presidió los primeros altares improvisados en la Nueva Guatemala de la Asunción, antes de contar con un templo propio.

La devoción a la Virgen no era nueva, detalla Fuentes y Guzmán. En su Recordación florida, relata que Jocotenango ya celebraba su fiesta patronal desde el siglo XVII, con procesiones, bailes y una feria de provisiones que se prolongaba hasta finales de agosto. Estas celebraciones, cargadas de fervor popular, mezclaban lo religioso con lo festivo, una tradición que acompañó a la comunidad en su traslado.

Con la construcción de la nueva parroquia en la actual zona 2 metropolitana, la imagen quedó definitivamente entronizada. En 1804, con la inauguración del templo, la Feria de Jocotenango adquirió carácter oficial y se consolidó como uno de los festejos patronales más importantes de la capital. Desde entonces, la presencia de la Virgen de la Asunción ha sido el eje espiritual y cultural que ha dado sentido a la historia del barrio y a su identidad festiva.

Talento Nacional

Dos devociones, unidas en un solo lugar

La historia de la Feria de Jocotenango está marcada por la convergencia de dos devociones a la Virgen de la Asunción. Mauricio Chaulón explica que antes del traslado de la urbe en 1776, este territorio era conocido como valle de la Virgen, porque su primera patrona fue la advocación del Carmen, venerada en la ermita del Cerrito del mismo nombre. Sin embargo, en 1723, la comunidad construyó una nueva parroquia en un terreno plano y estratégico —hoy identificado como la antigua parroquia de la Cruz del Milagro, en la zona 6—, que fue dedicada a la Virgen de la Asunción.

“Este cambio de patrona fue clave”, detalla Chaulón. “El valle pasó de estar bajo (el patronazgo de) la Virgen del Carmen a la Virgen de la Asunción, lo que coincidió con la devoción de los (reyes) borbones y facilitó que, cuando la capital se reubicó aquí, la nueva ciudad adoptara el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción”.

El traslado de los indígenas jocotecos tras los terremotos de 1773 reforzó esta unión simbólica. Ellos ya veneraban a la Virgen de la Asunción en la antigua Santiago de Guatemala y, al llegar a este valle, encontraron un territorio con el que compartían patrona. Esta coincidencia permitió que la feria patronal tuviera continuidad histórica y se arraigara rápidamente en la nueva urbe.

La feria, inicialmente celebrada alrededor de la parroquia de los jocotecos, se instaló en el área que hoy corresponde a la zona 2 capitalina, donde aún cada agosto resuena la tradición. Con el paso de los siglos, la iglesia original desapareció, pero la devoción y la feria sobrevivieron, y se trasladaron finalmente a la Séptima Avenida, entre la calle Martí y 6a. calle, donde se levantó el actual templo de Nuestra Señora de la Asunción, con apoyo de la familia Castillo y vecinos del sector durante el arzobispado de Mariano Rossell y Arellano.

“La Feria de Jocotenango representa la continuidad de una devoción compartida”, concluye Chaulón. “Los jocotecos trasladaron su fiesta y la unieron a la del valle, y así se creó la tradición que hasta hoy da identidad a la zona 2 y a toda la capital”.

La zona 2 capitalina conserva tres imágenes de la Virgen de la

Asunción.

Foto: Cortesía Arturo Portillo – Municipalidad de Guatemala

El legado de la feria de Jocotenango

La Feria de Jocotenango es un espejo de la historia de la Ciudad de Guatemala, pues une tradición religiosa, sincretismo cultural y vida urbana a lo largo de más de cuatro siglos.

Según el libro Jocotenango, de la Dirección del Centro Histórico de Guatemala, la festividad nació en el pueblo indígena de Jocotenango, en la antigua Santiago de Guatemala, como parte de las celebraciones en honor de los santos patronos autorizados por la Iglesia Católica y el gobierno colonial.

El santo patrono o la santa patrona eran símbolos de identidad comunitaria, alrededor de los cuales la población se reunía para celebrar, intercambiar productos y reforzar su sentido de pertenencia.

En este contexto, la Virgen de la Asunción, Patrona de Jocotenango, se convirtió en un símbolo cohesionador para la comunidad indígena tributaria. La escultura, de estilo barroco con rasgos fisonómicos europeos, es una obra destacada de la escuela de imaginería del Reino de Guatemala de los siglos XVII y XVIII.

En honor de su advocación, los vecinos celebraban procesiones, bailes y ferias de provisiones que combinaban rituales católicos y elementos de la cosmovisión prehispánica.

La primera referencia documental de estas festividades data de 1620, apenas 80 años después de la fundación de Santiago de Guatemala en el valle de Panchoy. Según Recordación florida, la feria comenzaba la víspera del 14 de agosto y podía extenderse hasta fin de mes, con gran jolgorio y abundancia de productos.

Uno de los primeros documentos de las celebraciones y juegos mecánicos de

la Feria de Jocotenango.

Foto: Cortesía Luis Fernando Ordóñez

Resistencia y sincretismo

El libro Jocotenango explica que las celebraciones de la Virgen de la Asunción formaban parte de los llamados guachivales, fiestas organizadas por los propios pobladores, a veces en sus casas o patios, con comidas, bebidas, incienso, danzas y oraciones, sin necesidad de celebrarse en el templo o bajo la supervisión del párroco.

El arzobispo Pedro Cortés y Larraz y otros cronistas coloniales descalificaron estas prácticas como “engaños y reuniones de indios para sus ritos idolátricos”. Sin embargo, los guachivales eran también una forma de resistencia cultural, pues permitían a los pueblos indígenas mantener elementos de su cosmovisión y fusionarlos con las devociones católicas.

Con el paso de los años, españoles, criollos y mestizos generalizaron el uso del término guachival para referirse a cualquier fiesta en pueblos indígenas, aunque estas ya hubieran sido normadas por la Iglesia. Lo evidente, como describe Fuentes y Guzmán, es que las fiestas de Jocotenango eran alegres, extensas y profundamente arraigadas en la identidad local.

La feria de hoy

En la actualidad, la Feria de Jocotenango sigue siendo la más grande de la capital y una de las más emblemáticas del país. Desde inicios del siglo XXI, la feria cuenta con normativa específica sobre horarios, espacios, tránsito, seguridad y limpieza, lo cual permite que cada agosto tenga lugar una celebración masiva y ordenada.

Del 9 al 17 de agosto, los visitantes disfrutan de procesiones, juegos mecánicos, gastronomía tradicional y costumbres propias del día de la Virgen de la Asunción, quien se mantiene como el eje espiritual, tradición que combina de historia, fe y cultura popular.

Actualmente, la feria de Jocotenango se ha convertido en un referente cultural de la sociedad guatemalteca, donde vecinos y visitantes se unen a celebrar a la Virgen de la Asunción.

Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala

La Feria de Jocotenango en la actualidad se extiende por al menos siete días,

para celebrar a la Virgen de la Asunción

Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala

En el Hipódromo del Norte, en medio de juegos de azar, comida típica y momentos de devoción, la capital celebra su fiesta patronal cada 15 de agosto, lo cual tiene un legado histórico.

En el Hipódromo del Norte, en medio de juegos de azar, comida típica y momentos de devoción, la capital celebra su fiesta patronal cada 15 de agosto, lo cual tiene un legado histórico.

Entre juegos mecánicos, dulces típicos y procesiones, la Ciudad de Guatemala festeja a su patrona, la Virgen de la Asunción, durante la Feria de Jocotenango, una de las festividades patronales más grandes del país.

Más que un festejo, la feria es un recorrido histórico que rememora la devoción que acompañó a la comunidad kaqchikel de Jocotenango —uno de los pueblos tributarios de Santiago de Guatemala— en su traslado hacia la Nueva Guatemala de la Asunción.

Entre las décadas de 1950 y 1980, la festividad incorporó juegos de azar, atracciones mecánicas y espectáculos de circo, cambios que transformaron su forma, pero no su esencia. Su origen se remonta a la antigua Jocotenango, integrada al sistema tributario colonial de Santiago de Guatemala.

Hoy, Jocotenango es uno de los barrios capitalinos más antiguos. Nació de una comunidad kaqchikel que impulsó la festividad en honor de la Virgen de la Asunción, tradición que evolucionó hasta convertirse en la feria patronal que cada 15 de agosto reúne a miles de visitantes.

La Feria de Jocotenango es un testimonio vivo de la evolución cultural de la Ciudad de Guatemala, que no solo migró del valle de Panchoy al valle de la Ermita, sino que se consolidó como parte de los primeros asentamientos de la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776, y ha mantenido hasta hoy su riqueza histórica y su carácter popular entre los capitalinos.

Lecturas recomendadas

Asentamiento de Jocotenango

A 249 años de su traslado del valle de Panchoy —conocido como Santiago de Guatemala— al valle de la Ermita, la historia de Jocotenango, su fiesta patronal y la advocación a la Virgen de la Asunción permanecen como un legado histórico.

La fiesta que hoy celebra la Ciudad de Guatemala, que surgió luego de los terremotos de Santa Marta, ocurridos en 1773, lo que llevó a la Corona española a trasladar la capital de este reino a su cuarto asentamiento.

Así lo reitera, Mauricio Chaulón, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos, quien explica que el traslado se produjo tras la destrucción de Santiago de Guatemala por los terremotos de aquel año.

La colonia española que dominaba el territorio decidió trasladarse en 1776 al valle de la Ermita, debido a que este espacio tenía acceso a agua y se ajustaba a la población, por lo que comenzaron los primeros asentamientos.

Ante la necesidad de construir la nueva capital y, una vez establecido el asentamiento principal, la Corona española ordenó a los pueblos circundantes y tributarios de Santiago de Guatemala mudarse hacia la Nueva Guatemala de la Asunción, relata Chaulón.

“El requerimiento de la colonia española hizo que los pueblos indígenas tributarios se trasladaran hasta la nueva Ciudad de Guatemala. De estos, cuatro fueron los principales: Ciudad Vieja, San Pedro de las Huertas —que ahora es San Pedrito, en la zona 5—, San Gaspar —ubicado junto al actual Teatro Nacional— y Jocotenango”, explica el historiador y sociólogo Aníbal Chajón.

Los historiadores destacan que, en vista de su traslado, los pueblos kaqchikeles fueron obligados a construir la nueva urbe. El pueblo de Jocotenango era reconocido por su labor en la construcción y la agricultura, mientras que las mujeres fueron llevadas a las casas de peninsulares, criollos y mestizos, para servir como nodrizas.

Chajón detalla que el párroco de Jocotenango reportó las duras condiciones que afrontó el pueblo: “Las condiciones de vida eran muy malas para la población kaqchikel, porque las autoridades españolas querían construir toda una ciudad desde cero, pero ellos se enfrentaban a la falta de recursos, explotación y otras carencias.”

“Desde el punto de vista humano, la construcción de la Ciudad de Guatemala fue lamentable, porque ocasionó la miseria y la desgracia de miles de personas del pueblo de Jocotenango que vivían originalmente en el valle de Panchoy”, añade Chajón.

Registro de la plaza de Jocotenango en 1909, uno de los documentos más antiguos sobre esta

área

Foto: Cortesía National Photo Company Collection

Fotografía del tranvía que circulaba en el pueblo de Jocotenango y que era parte funcional de la estructura social

Foto: Cortesía Rex

Esto llevó a la Iglesia y al pueblo a intentar retornar a su antiguo asentamiento, en el actual municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. Ante el rechazo del pueblo tributario en cuanto a regresar a la Nueva Guatemala, la Corona decidió cambiar de arzobispo en 1779, a fin de facilitar la movilización.

El historiador Fernando Urquizú recuerda que fue el arzobispo Pedro Cortés y Larraz quien señaló las carencias del pueblo de Jocotenango. Ante su resistencia, “la Corona decidió nombrar a un nuevo arzobispo que apoyara el traslado y asentamiento de la ciudad, siendo este Cayetano Francos y Monroy”.

Chaulón detalla que, además de ser la fuerza de trabajo, los pueblos dependientes sostenían la economía, y el tributo era clave para levantar la urbe. Por ello, las autoridades ofrecieron tierras y una reducción del tributo a cambio de la construcción.

Los historiadores coinciden en que Jocotenango siempre fue un pueblo estratégico para la capital. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en la Recordación florida, ya mencionaba en el siglo XVI a los indígenas kaqchikeles de Jocotenango, dedicados principalmente a la agricultura y a la albañilería.

“Por eso —explica Chaulón— las autoridades coloniales necesitaban, con urgencia, trasladar al pueblo de Jocotenango, que hoy corresponde a la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.”

Los primeros registros documentados de los pobladores jocotecos traídos a la Nueva Guatemala datan de 1777. En ellos se menciona un asentamiento incipiente encargado de algunas de las primeras edificaciones de la nueva metrópoli.

Chaulón destaca que la importancia de Jocotenango para las autoridades coloniales fue tal que el diseño de su plaza, cabildo y parroquia se encargó a Bernardo Ramírez, maestro mayor de Santiago de Guatemala y, después, de la Nueva Guatemala.

“Bernardo Ramírez era, digamos, como un ingeniero mayor —maestro mayor de obras—. Él diseñó el primer portal, el Portal del Ayuntamiento, en la Nueva Guatemala, que después se llamó Portal del Señor”, agrega el investigador.

Fernando Urquizú subraya que, a partir de entonces, comenzó el proceso formal de vivienda en la Nueva Guatemala. Se ordenó el traslado del cabildo eclesiástico y de las iglesias principales, así como de los pueblos circundantes, proceso que concluyó con la parroquia de Candelaria en 1784.

La nueva urbe

En el proceso de edificación de la Nueva Guatemala de la Asunción, también fue tomando forma el pueblo de Jocotenango, conocido entonces como “pueblo de la Asunción Jocotenango”.

Luego de que se prometieran nuevas tierras para concretar el traslado, se decidió también llevar la imagen que presidía la antigua Jocotenango y su iglesia: la Virgen de la Asunción.

El cambio quedó registrado en la historia, ya que la construcción de la iglesia de Jocotenango, en Sacatepéquez, no se finalizó, detallan los historiadores.

Con el traslado del pueblo se trajo, en realidad, su templo, y se construyó una iglesia dentro de la nueva ciudad. Los historiadores sostienen la hipótesis de que esa iglesia se edificó frente al actual parque Jocotenango, en la zona 2, pero que fue destruida.

Urquizú destaca que, en la organización de la nueva capital, los pueblos indígenas de la colonia fueron distribuidos en los alrededores del centro urbano.

Al ubicarse Jocotenango al norte de la Nueva Guatemala, se convirtió en un nuevo pueblo circundante que proveía mano de obra y personal para las obras de construcción.

Finalmente, en 1780, se concretó el traslado del pueblo indígena tributario de Jocotenango, con el inicio de un asentamiento más formal. Los pobladores debieron adaptarse rápidamente, porque era necesario que comenzaran a trabajar en la agricultura, la construcción y la asistencia doméstica —en el caso de las mujeres—, detalla Chaulón.

Imagen de las fiestas de Minerva y la aglomeración de su población frente al palacio dedicado a la diosa, antes de

su destrucción.

Foto: Alberto G. Valdeavellano

“Prácticamente, a principios de 1780 ya había casi 150 familias indígenas de Jocotenango asentadas en la Nueva Guatemala, y se oficializó el traslado total de su iglesia”, explica el historiador.

Con la consolidación de los edificios de la Ciudad de Guatemala, también se inició la construcción del templo de Jocotenango, que fue inaugurado en 1804, destaca Chaulón. Ese año, el pueblo de Jocotenango celebró su primera feria junto a la Virgen de la Asunción desde su nuevo templo.

Fernando Urquizú agrega que, según una hipótesis histórica, dicha iglesia se pudo haber ubicado frente al parque Jocotenango, en la zona 2 capitalina, donde hoy funciona un supermercado. Sin embargo, hace notar que esto no se ha confirmado por falta de estudios arqueológicos.

Aunque el barrio de Jocotenango avanzaba, los historiadores destacan que para sus habitantes era primordial contar con una iglesia, ya que, en el imaginario colectivo del pueblo, la Virgen de la Asunción ocupaba el centro de la vida comunitaria.

El investigador señala que las autoridades coloniales establecieron por un tiempo a los pobladores como una “nueva reducción” de la Nueva Guatemala —una reducción era un poblado bajo supervisión colonial—. Para 1781 se consolidaron los títulos de tierra de Jocotenango y quedaron establecidos los límites del pueblo.

Según Chaulón, los lindes comenzaron donde hoy está la 1a. calle y se extendían por ocho avenidas de lo que actualmente es la zona 2.

Una acuarela representa la antigua plaza de Jocotenango y sus alrededores. La imagen rememora al pueblo original, antes de su

supresión en el siglo XIX, publicada en el libro «Jocotenango», de la Dirección del Centro.

Foto Cortesía: Guillermo Aguirre

Imagen de la avenida Simeón Cañas, uno de los retratos más antiguos publicados en el Libro de Jocotenango de la Dirección del Centro histórico.

Foto Créditos: Museo Nacional de Historia

El papel de la Virgen en la historia de Jocotenango

La Virgen de la Asunción se convirtió en el emblema religioso que otorgó identidad al nuevo asentamiento de Jocotenango. Su traslado desde la vieja localidad, en Sacatepéquez, no solo marcó el inicio de la tradición patronal que perdura, sino que también sirvió como elemento de cohesión para una comunidad obligada a reubicarse tras los terremotos de Santa Marta de 1773.

El historiador Aníbal Chajón explica que la Virgen “fue el centro imaginario que cohesionó a la comunidad jocoteca”, pues su presencia legitimaba la reubicación forzosa.

Esta escultura barroca, posteriormente coronada por el papa Juan Pablo II, presidió los primeros altares improvisados en la Nueva Guatemala de la Asunción, antes de contar con un templo propio.

La devoción a la Virgen no era nueva, detalla Fuentes y Guzmán. En su Recordación florida, relata que Jocotenango ya celebraba su fiesta patronal desde el siglo XVII, con procesiones, bailes y una feria de provisiones que se prolongaba hasta finales de agosto. Estas celebraciones, cargadas de fervor popular, mezclaban lo religioso con lo festivo, una tradición que acompañó a la comunidad en su traslado.

Con la construcción de la nueva parroquia en la actual zona 2 metropolitana, la imagen quedó definitivamente entronizada. En 1804, con la inauguración del templo, la Feria de Jocotenango adquirió carácter oficial y se consolidó como uno de los festejos patronales más importantes de la capital. Desde entonces, la presencia de la Virgen de la Asunción ha sido el eje espiritual y cultural que ha dado sentido a la historia del barrio y a su identidad festiva.

Talento Nacional

Dos devociones, unidas en un solo lugar

La historia de la Feria de Jocotenango está marcada por la convergencia de dos devociones a la Virgen de la Asunción. Mauricio Chaulón explica que antes del traslado de la urbe en 1776, este territorio era conocido como valle de la Virgen, porque su primera patrona fue la advocación del Carmen, venerada en la ermita del Cerrito del mismo nombre. Sin embargo, en 1723, la comunidad construyó una nueva parroquia en un terreno plano y estratégico —hoy identificado como la antigua parroquia de la Cruz del Milagro, en la zona 6—, que fue dedicada a la Virgen de la Asunción.

“Este cambio de patrona fue clave”, detalla Chaulón. “El valle pasó de estar bajo (el patronazgo de) la Virgen del Carmen a la Virgen de la Asunción, lo que coincidió con la devoción de los (reyes) borbones y facilitó que, cuando la capital se reubicó aquí, la nueva ciudad adoptara el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción”.

El traslado de los indígenas jocotecos tras los terremotos de 1773 reforzó esta unión simbólica. Ellos ya veneraban a la Virgen de la Asunción en la antigua Santiago de Guatemala y, al llegar a este valle, encontraron un territorio con el que compartían patrona. Esta coincidencia permitió que la feria patronal tuviera continuidad histórica y se arraigara rápidamente en la nueva urbe.

La feria, inicialmente celebrada alrededor de la parroquia de los jocotecos, se instaló en el área que hoy corresponde a la zona 2 capitalina, donde aún cada agosto resuena la tradición. Con el paso de los siglos, la iglesia original desapareció, pero la devoción y la feria sobrevivieron, y se trasladaron finalmente a la Séptima Avenida, entre la calle Martí y 6a. calle, donde se levantó el actual templo de Nuestra Señora de la Asunción, con apoyo de la familia Castillo y vecinos del sector durante el arzobispado de Mariano Rossell y Arellano.

“La Feria de Jocotenango representa la continuidad de una devoción compartida”, concluye Chaulón. “Los jocotecos trasladaron su fiesta y la unieron a la del valle, y así se creó la tradición que hasta hoy da identidad a la zona 2 y a toda la capital”.

La zona 2 capitalina conserva tres imágenes de la Virgen de la

Asunción.

Foto: Cortesía Arturo Portillo – Municipalidad de Guatemala

El legado de la feria de Jocotenango

La Feria de Jocotenango es un espejo de la historia de la Ciudad de Guatemala, pues une tradición religiosa, sincretismo cultural y vida urbana a lo largo de más de cuatro siglos.

Según el libro Jocotenango, de la Dirección del Centro Histórico de Guatemala, la festividad nació en el pueblo indígena de Jocotenango, en la antigua Santiago de Guatemala, como parte de las celebraciones en honor de los santos patronos autorizados por la Iglesia Católica y el gobierno colonial.

El santo patrono o la santa patrona eran símbolos de identidad comunitaria, alrededor de los cuales la población se reunía para celebrar, intercambiar productos y reforzar su sentido de pertenencia.

En este contexto, la Virgen de la Asunción, Patrona de Jocotenango, se convirtió en un símbolo cohesionador para la comunidad indígena tributaria. La escultura, de estilo barroco con rasgos fisonómicos europeos, es una obra destacada de la escuela de imaginería del Reino de Guatemala de los siglos XVII y XVIII.

En honor de su advocación, los vecinos celebraban procesiones, bailes y ferias de provisiones que combinaban rituales católicos y elementos de la cosmovisión prehispánica.

La primera referencia documental de estas festividades data de 1620, apenas 80 años después de la fundación de Santiago de Guatemala en el valle de Panchoy. Según Recordación florida, la feria comenzaba la víspera del 14 de agosto y podía extenderse hasta fin de mes, con gran jolgorio y abundancia de productos.

Uno de los primeros documentos de las celebraciones y juegos mecánicos de

la Feria de Jocotenango.

Foto: Cortesía Luis Fernando Ordóñez

Resistencia y sincretismo

El libro Jocotenango explica que las celebraciones de la Virgen de la Asunción formaban parte de los llamados guachivales, fiestas organizadas por los propios pobladores, a veces en sus casas o patios, con comidas, bebidas, incienso, danzas y oraciones, sin necesidad de celebrarse en el templo o bajo la supervisión del párroco.

El arzobispo Pedro Cortés y Larraz y otros cronistas coloniales descalificaron estas prácticas como “engaños y reuniones de indios para sus ritos idolátricos”. Sin embargo, los guachivales eran también una forma de resistencia cultural, pues permitían a los pueblos indígenas mantener elementos de su cosmovisión y fusionarlos con las devociones católicas.

Con el paso de los años, españoles, criollos y mestizos generalizaron el uso del término guachival para referirse a cualquier fiesta en pueblos indígenas, aunque estas ya hubieran sido normadas por la Iglesia. Lo evidente, como describe Fuentes y Guzmán, es que las fiestas de Jocotenango eran alegres, extensas y profundamente arraigadas en la identidad local.

La feria de hoy

En la actualidad, la Feria de Jocotenango sigue siendo la más grande de la capital y una de las más emblemáticas del país. Desde inicios del siglo XXI, la feria cuenta con normativa específica sobre horarios, espacios, tránsito, seguridad y limpieza, lo cual permite que cada agosto tenga lugar una celebración masiva y ordenada.

Del 9 al 17 de agosto, los visitantes disfrutan de procesiones, juegos mecánicos, gastronomía tradicional y costumbres propias del día de la Virgen de la Asunción, quien se mantiene como el eje espiritual, tradición que combina de historia, fe y cultura popular.

Actualmente, la feria de Jocotenango se ha convertido en un referente cultural de la sociedad guatemalteca, donde vecinos y visitantes se unen a celebrar a la Virgen de la Asunción.

Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala

La Feria de Jocotenango en la actualidad se extiende por al menos siete días,

para celebrar a la Virgen de la Asunción

Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala

ARCHIVADO EN:

Prensa Libre | Vida